Mediathek dein Heimatsender

Herzlich Willkommen

henry-aurich.de

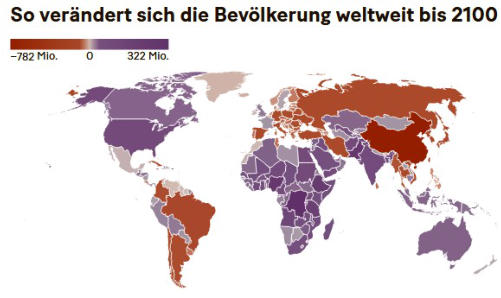

«Zeitalter der Entvölkerung»: Geburtenraten sinken weltweit

ZÜRICH Die Welt steht vor einer historischen Wende: Statt weiter zu wachsen, beginnt die globale Bevölkerung zu schrumpfen.

Lange galt die Überbevölkerung als die grosse

Zukunftsangst. In den 1960er-Jahren lebten rund 3,5

Milliarden Menschen auf der Erde – 2024 sind es bereits

über 8 Milliarden. Doch das Wachstum flacht ab: Laut

einer UN-Prognose erreicht die Menschheit um das Jahr

2080 mit etwa 10,2 Milliarden Menschen ihren Höhepunkt

– und schrumpft danach allmählich. In der Schweiz geht

die durchschnittliche Anzahl Kinder pro Frau seit 2021

kontinuierlich zurück – 2024 lag sie laut dem Bundesamt

für Statistik bei 1,29. Der US-Demograf und Ökonom

Nicholas Eberstadt spricht im Magazin «Foreign Affairs»

vom «Zeitalter der Entvölkerung» und dem Beginn eines

neuen Zeitalters: «Was vor uns liegt, ist eine Welt der

schrumpfenden und alternden Gesellschaften.»

China schrumpft am meisten In den nächsten Jahrzehnten

könnten sich einige Regionen entvölkern, andere wachsen

rasant. China wird um rund 782 Millionen Menschen

schrumpfen – das ist der mit Abstand grösste

demografische Verlust weltweit. Auch in Europa, Japan,

Südkorea und Teilen Südamerikas wird die

Einwohnerzahl deutlich sinken. Dafür wird Afrika gemäss

der Prognose massiv wachsen. In Ländern wie Nigeria,

der Demokratischen Republik Kongo oder Äthiopien wird

ein Zuwachs von über 100 Millionen Menschen

prognostiziert.

Bis 2100 könnte der Kontinent Europa 152 Millionen

Menschen verlieren – selbst mit positiver

Nettozuwanderung. Ohne Migration wäre der Rückgang

noch drastischer: Die europäische Bevölkerung würde auf

unter 300 Millionen sinken. Besonders betroffen sind

Polen, Italien, die Ukraine und Spanien. Der Grund sind

sinkende Geburtenraten – schneller und tiefer, als viele

Forschende erwartet haben. Die weltweite Geburtenrate

lag im vergangenen Jahr im Durchschnitt bei 2,2 Kindern

pro Frau und fällt laut Prognose bis 2100 auf 1,8 –

deutlich unter dem Bestandserhaltungsniveau von 2,1, das nötig wäre, um eine stabile Bevölkerungszahl zu halten.

Durchschnittsalter steigt Parallel steigt das Durchschnittsalter der Weltbevölkerung:War die Bevölkerung 1950 noch durchschnittlich 22 Jahre alt, wird sie 2100 voraussichtlich über 42

Jahre alt sein.

THOMAS SENNHAUSER/TOM VAILLANT

Wie Länder Gegensteuer geben

ZÜRICH Was unternehmen Länder angesichts sinkender Geburtenraten? In der Schweiz sind 14 Wochen Mutterschaftsurlaub gesetzlich vorgeschrieben. Ein gesetzlicher Vaterschaftsurlaub wurde 2020

eingeführt und beträgt zwei Wochen. Ausserdem gibt es steuerliche Entlastungen für Familien, und die Kinderbetreuung ist teilweise subventioniert – bleibt aber oft teuer.

Studien – etwa vom Forschungsinstitut Sotomo oder der Universität Zürich – zeigen, dass viele Eltern sich mehr Kinder wünschen, aber sich aus finanziellen oder organisatorischen Gründen dagegen

entscheiden. Besonders in Städten wie Zürich oder Genf gelten hohe Wohnund Betreuungskosten als klare Hürde. Obwohl es vereinzelt Bestrebungen für mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf gibt,

bleibt die Wirkung begrenzt. Ein national abgestimmtes Familienfördermodell fehle bislang – was die Schweiz laut Demografieexperten wie François Höpflinger im europäischen Vergleich als «zögerlich»

dastehen lässt.

Frankreich andererseits kombiniert hohes Kindergeld, Wohnhilfen, steuerliche Vorteile und flächendeckende Kinderbetreuung. Das Ergebnis: Mit rund 1,6 Kindern pro Frau hat Frankreich eine der

höchsten Geburtenraten Europas. Experten sehen darin ein wirkungsvoll abgestimmtes Gesamtsystem. THS

Warum wir weniger Kinder kriegen – und die Folgen davon

ZÜRICH Die Menschheit erlebt einen tiefgreifenden Wandel, der sich nicht mit einem Schlag, sondern still und schleichend vollzieht: Die Bevölkerung

wird ab 2080 schrumpfen (siehe links). Ein breiter Konsens unter Demografen und Soziologen lautet: Der Kinderwunsch ist nicht verschwunden – aber

schwieriger umzusetzen. Das sind die Gründe dafür:

Bildung und emanzipation Wie Studien der Vereinten Nationen und der Weltbankzeigen, ist, je höher der Bildungsgrad der Frauen, desto niedriger

die Geburtenrate.

Kosten und Unsicherheit Laut einer Studie des US Census Bureau von 2024 schrecken steigende Wohnkosten, prekäre Arbeitsverhältnisse und hohe

Studiengebühren viele Paare ab.

Verhütung und Religion Verhütungsmittel sind weltweit verfügbar. Der Einfluss von Religion auf die Familienplanung sinkt.

Gesellschaftliche Vorbilder Popkultur beeinflusst Rollenbilder. Immer mehr prominente Frauen propagieren ein Leben ohne Kinder. Der diesjährige Bericht des

Forschungsinstituts Bruegel zeigt die Folgen auf:

Rentenkrise In vielen Ländern zahlen die Berufstätigen mit ihren Beiträgen die Renten der älteren Generation. Aber es gibt immer weniger junge Menschen und immer mehr

Rentner. Das bringt das System ins Wanken.

Pflegekrise Mit dem demografischen Wandel wächst nicht nur die Zahl pflegebedürftiger älterer Menschen – gleichzeitig sinkt das Angebot an Pflegekräften rapide.

Arbeitsmarkt Unternehmen finden kaum Nachwuchs. Das betrifft Industrie, Handwerk, Pflege, Bildung und IT. Machtverschiebung Während in Europa die Gesellschaften

altern und schrumpfen, wächst in Afrika eine junge, dynamische Bevölkerung heran. Afrika hat mit rund 19 Jahren das jüngste Durchschnittsalter weltweit – in Europa liegt es bei

fast 45 Jahren. THS

Keine Kinder – oder dann so viele wie möglich

WETZIKON Nadine (36) aus Wetzikon ZH hat sich bewusst gegen Kinder entschieden. Die Zürcherin verweist auf strukturelle Ungleichheiten: «Mütter

sind häufig finanziell abhängig, übernehmen den Grossteil der Mental Load und werden in der Altersvorsorge massiv

benachteiligt.» Auch der soziale Druck sei hoch: «Wer als Mutter viel arbeitet, gilt schnell als Rabenmutter. Wer

wenig arbeitet, hat später kaum Rente.» Sie sagt: «Ich bin froh, diese Rolle nicht einnehmen zu müssen. Frau sein

reicht völlig aus.» Über ihren Blog sei sie mit vielen Gleichgesinnten in Kontakt gekommen.

Andere dagegen wollen besonders viele Kinder. Malcolm und Simone Collins etwa haben vier Kinder

– das fünfte ist unterwegs. Das US-Paar nennt sich im «Tages-Anzeiger» selbst «Pronatalisten»

und wählt bei künstlicher Befruchtung gezielt Embryonen mit hohem IQ-Potenzial und nach

Geschlecht aus. Ihr Ziel: mit möglichst vielen «optimierten» Kindern gegen den Geburtenrückgang

ankämpfen.

Nadine sieht Entwicklungen wie diese kritisch: «Was mich stört, ist, wenn der Geburtenrückgang

dramatisiert wird – und gleichzeitig Migration als Überforderung gilt. Im Grunde geht es oft

nicht um mehr Kinder, sondern um die richtigen.» Gerade in pronatalistischen Kreisen stecke

häufig der Wunsch nach möglichst weissen, leistungsfähigen Nachkommen, so die 36-Jährige.

Käthi

Kaufmann (53), Mutter von fünf Kindern und

Präsidentin der

IG Familie 3plus, einer Gemeinschaft von Schweizer

Grossfamilien,

findet dagegen: Kinderreiche Familien erlebten oft

Vorurteile –

von «überfordert» bis «asozial». Dabei, so Kaufmann,

lebten viele

solidarischer und ressourcenschonender, als ihr Ruf

es vermuten

lasse. THS